救急救命士によるアナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内注射の実施に係る実証事業

この実証事業について

ご自宅や野外等で、食物や虫刺されなどによってアナフィラキシー(急速かつ重篤な全身性のアレルギー反応)が起こると、急速に症状が悪化し、ときには亡くなってしまうことがあります。アナフィラキシーを起こした場合には、できるだけ早くに「アドレナリン」という薬剤を筋肉内に投与する治療が有効となります。

アナフィラキシーが疑われる患者さん(傷病者)のいる救急現場に救急救命士がかけつけた場合、現在の法令では、事前に医師によってアナフィラキシーと診断されていて、エピペン®(アドレナリン自己注射薬)を処方され、所持している場合に限って、救急救命士がそのエピペン®を投与することができます。しかし医師からの処方がない、または所持していない場合には投与することができません。

このためアドレナリンが必要なのに投与できないまま傷病者を医療機関まで時間をかけて搬送している間に、症状がさらに悪化してしまうこともあり得ます。

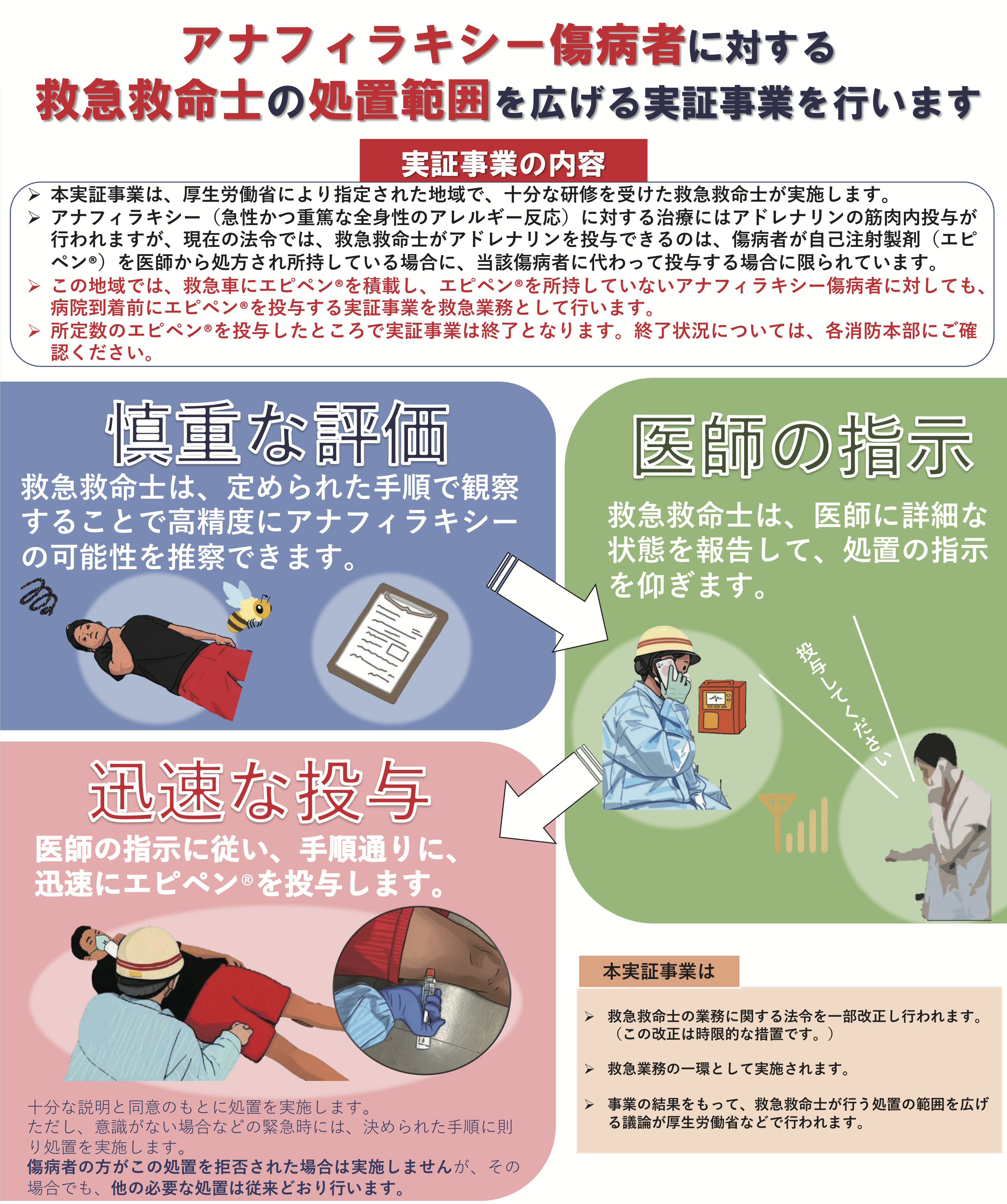

そこで、事前の医師によるアナフィラキシーの診断とエピペン®の処方がなくても、救急現場において救急救命士が正しくアナフィラキシーを判断してアドレナリンが投与できれば、そうした症状の悪化を防ぐことができるかもしれないとの考えから、厚生労働省において特定の対象地域(参加する消防機関の管轄地域)を指定して法令を一時的に改正し、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与を可能とする実証事業を行うこととなりました。

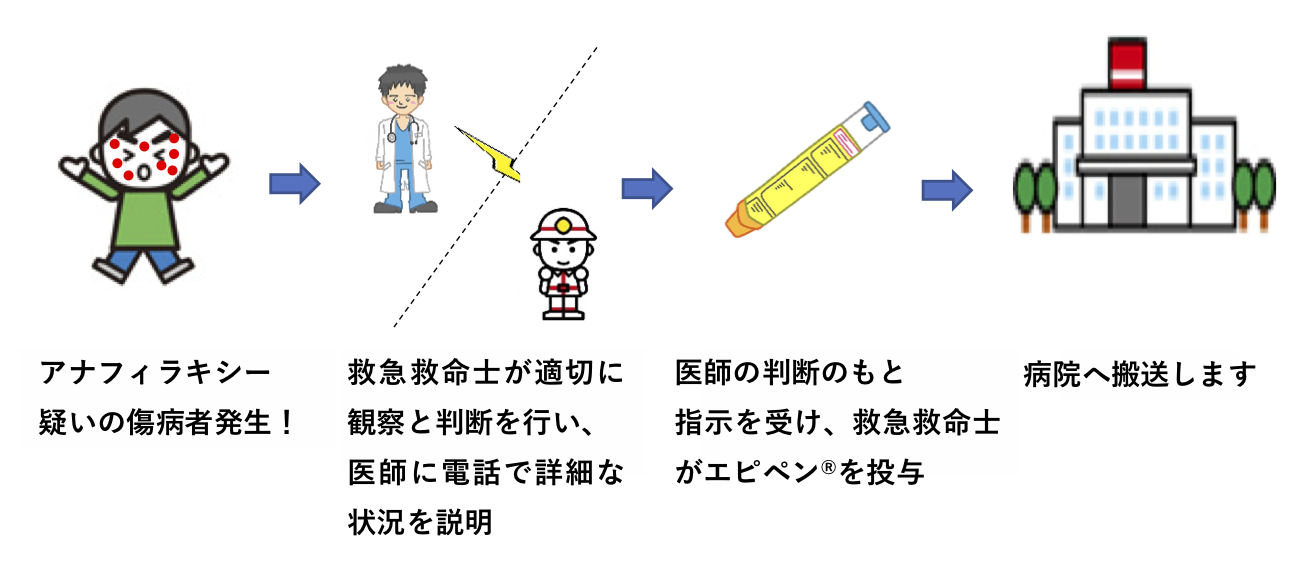

この実証事業では、事業に参加する消防機関の救急車にエピペン®を積載し、傷病者の状態から救急救命士がアナフィラキシーかどうかを判断し、医師と連絡をとって医師から指示を得たうえでエピペン®を使い、その効果や安全性を検証することを目的としています。

なお、この実証事業の対象地域については本ページの下部に一覧を記載していますのでご確認ください。

救急救命士による救急現場でのアナフィラキシーの評価と判断について

救急救命士は、一般の救急隊員よりも専門的な教育を受け、さまざまな場所で発生する傷病者のもとに駆けつけて、傷病者の状態を素早く把握し、必要に応じて医師と連絡をとりながら生命を救う処置を行う訓練を受けています。しかし、アナフィラキシーはさまざまな原因で起こり、症状も多様であることから高度な判断が必要となるため、医師によって過去にアナフィラキシーと診断されたことがある方を除き、救急救命士がアナフィラキシーを判断して処置を行うことは認められていません。

そこで、本厚生労働科学研究班では、救急現場でアナフィラキシーを疑われた傷病者について、あらかじめ定められた手順で救急救命士がアナフィラキシーかどうかの判断とアドレナリン投与の必要性の判断のみを行い、その判断結果を、実際にその傷病者が救急搬送された病院における医師の診断結果と比較する研究を2023(令和5)年に行いました。

その結果として、この研究で用いた判断基準を用いて救急救命士が判断した場合、医師に比べて、一部の判断の難しいケースでアナフィラキシーを見つけ出せない場合があるものの、救急救命士がアナフィラキシーと判断した場合は、ほぼ確実に医師の判断と一致することがわかりました(下記注釈)。なかでも救急救命士がアナフィラキシーと判断し、アドレナリン(エピペン®)の投与が必要と判断したケースでは、すべて医師の判断と一致していました。

この結果を受けて、実際の薬剤を用いて、医師からの指示のもとでアドレナリン(エピペン®)を投与する実証事業が開始されることになりました。これにより、救急現場でより迅速で適切なアナフィラキシー治療が可能になることが期待されます。

- (注釈)研究の結果における救急救命士の判断の正確性について、病院到着後に医師がアナフィラキシーと診断した患者さんのうち、救急救命士も同じように判断できていたのは73.8%、救急救命士がアナフィラキシーと判断した患者さんのうち、病院到着後に医師も同じ診断を下したものは99.97%でした。

医師の指示・実証事業の実施体制

この実証事業においては、救急現場で救急救命士がアナフィラキシーであると判断し、アドレナリン(エピペン®)投与が必要であると判断した場合は、必ず医師と電話等で連絡をとって傷病者の詳細な状態を報告して指示を仰ぎ、指示を受けてからエピペン®投与の処置を行います。これは、救急救命士が心肺停止の傷病者に薬剤を投与したり、呼吸の通り道を確保する器具を使用したりする処置をする場合と同じです。

エピペン®の投与実施に備えて、実証事業に参加する救急救命士、および救急救命士と連絡をとり指示を行う医師に対して、アナフィラキシーの最新の診断基準や、安全に処置を実施するための知識について事前に十分な教育を実施しています。また消防機関およびその救急業務の質を管理する組織(地域メディカルコントロール協議会等)が主体となり、事故やインシデントなどが起きた際の対応や、搬送先となる医療機関の協力の体制などを確認したうえで、厚生労働省が認めた地域において事業に参加しています。

実証事業の期間

実証事業の期間は2025(令和7)年12月までとしていますが、所定数のエピペン®が投与された場合にはその前に終了することがあります。

傷病者(またはご家族等)への説明と同意

実証事業の対象地域において、エピペン®を配備された救急隊が出動し、救急現場で救急救命士がアナフィラキシーであると判断してエピペン®投与が必要であると判断した場合は、医師と電話等で連絡をとり、指示を受けてから処置を行います。

その際は、他のさまざまな救急処置と同様に、傷病者との意思の疎通が可能な場合には傷病者ご本人に、ご本人の意思の疎通が困難でご家族等が一緒におられる場合にはご家族等に処置の説明を行い、同意を得て実施します。ご本人の意思の疎通が困難で、かつご家族等が一緒でない場合には、消防機関で決められた手順に従い処置を行います。 傷病者ご本人やご家族等がこの処置に同意されない場合は処置を実施せず、他の必要な処置については従来どおり実施し、医療機関への搬送を行います。

アナフィラキシーと本実証事業についてのQ&A

- Q:アナフィラキシーってなんですか?

A:アナフィラキシーは、急性のアレルギー反応によって、全身で、皮膚や呼吸器、消化器など複数の臓器にさまざまな症状が急速に出る状態です。アナフィラキシーでは、、血圧が低下したり、意識がなくなるなど生命の危機的な状態に陥っていることがあります。 - Q:日本でのアナフィラキシーで死亡例はどれくらいありますか?

A:厚生労働省の統計では、年間50~70人の死亡例があるとされています。その原因でもっとも多いのは食物によるものですが、死亡まで至る場合においては、原因として食物よりも薬物やハチ毒が多いとされています。発生してすぐに適切な処置できれば救命できた事例もあるかもしれないと考えられています。 - Q:適切な処置とはなんですか?

A:アドレナリンという薬剤が特効薬とされていて、決められた量、決められた方法で投与することで非常に効果があることがわかっています。アナフィラキシーを既に起こしたことがある人に対しては、自己注射可能なアドレナリン製剤(エピペン®)が医師から処方されていることがあります。 - Q:救急救命士はアナフィラキシーにアドレナリンを投与できないのですか?

A:救急救命士は、エピペン®を処方されている人(上記Q&A参照)にアナフィラキシーが起きた時に、その人がエピペン®を持っていれば、そのエピペン®を代わりに注射することが認められています。しかし、初めてアナフィラキシーとなった人などでエピペン®を処方されていない場合には投与できないため、できるだけ早い段階でアドレナリンを投与できるような検討を進めています。 - Q:救急救命士は、現在の法令のもとではアナフィラキシーの患者には、どのような処置を行えるのですかか?

A:酸素投与や人工呼吸などの処置は現在でも実施が認められています。また、血圧が低下してアナフィラキシーショックになった場合には、医師と連絡をとって指示を得たうえで点滴などの処置を行っています。 - Q:この実証事業ではどんなことをするのですか?

A:実証事業では、事業に参加する消防機関の救急隊に実際のエピペン®薬剤を配備し、傷病者の状態から救急救命士がアナフィラキシーかどうかを判断し、医師と連絡をとって指示を得たうえで実際にエピペン®によるアドレナリンの投与を行って、その効果や安全性を検証することを目的としています。検証の結果に問題がなければ、全国で同様の処置が行えるような制度の変更も検討されることになります。 - Q:通常の救急搬送に影響はないのですか?

A:救急業務としての活動や医療機関への搬送などは通常どおりに行われます。 - Q:アナフィラキシーになってもアドレナリンは投与してほしくないのですが、断ることはできますか?またそのときに何か影響はありますか?

A: 傷病者との意思の疎通が可能な場合には傷病者ご本人に、ご本人の意思の疎通が困難でご家族等が一緒におられる場合にはご家族等に処置の説明を行い、同意を得て実施します。ご本人の意思の疎通が困難で、かつご家族等が一緒でない場合には、消防機関で決められた手順に従い処置を行います。

傷病者やご家族等がこの処置に同意されない場合は処置を実施せず、他の必要な処置については従来どおり実施し、医療機関への搬送を行います。 - Q:この実証事業は、全国で一斉に行われるものなのですか?

A:この実証事業は、厚生労働省において特定の地域(参加する77の消防機関の管轄地域)を対象に、業務としてアナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与を可能とする法令の一時変更をして実施されます。

その際には、アドレナリン(エピペン®)の投与実施に備えて、消防機関およびその救急業務の質を管理する組織(地域メディカルコントロール協議会等)が主体となり、事故やインシデントなどが起きた際の対応や、搬送先となる医療機関の協力の体制などを確認したうえで、厚生労働省が認めた地域において事業に参加していますので、全国で一斉に行うものではありません。なお、この実証研究に参加していない地域において、消防や病院の協力体制がなかったり、救急救命士の講習が不足しているというわけではありません。

参加消防本部

|

(青森県) 弘前地区消防事務組合消防本部 (秋田県) 秋田市消防本部 男鹿地区消防一部事務組合消防本部 五城目町消防本部 湖東地区消防本部 (山形県) 最上広域市町村圏事務組合消防本部 山形市消防本部 (埼玉県) 上尾市消防本部 埼玉県央広域消防本部 さいたま市消防局 (千葉県) 市川市消防局 浦安市消防本部 木更津市消防本部 君津市消防本部 山武郡市広域行政組合消防本部 袖ケ浦市消防本部 千葉市消防局 長生郡市広域市町村圏組合消防本部 富津市消防本部 (東京都) 東京消防庁 (神奈川県) 愛川町消防本部 厚木市消防本部 伊勢原市消防本部 海老名市消防本部 大磯町消防本部 小田原市消防本部 茅ヶ崎市消防本部 二宮町消防本部 箱根町消防本部 秦野市消防本部 平塚市消防本部 藤沢市消防局 湯河原町消防本部 (石川県) 内灘町消防本部 加賀市消防本部 金沢市消防局 かほく市消防本部 小松市消防本部 津幡町消防本部 七尾鹿島消防本部 羽咋郡市広域圏事務組合消防本部 白山野々市広域消防本部 |

(愛知県) 岡崎市消防本部 衣浦東部広域連合消防局 幸田町消防本部 豊田市消防本部 西尾市消防本部 (大阪府) 池田市消防本部 泉大津市消防本部 和泉市消防本部 大阪南消防局 貝塚市消防本部 岸和田市消防本部 堺市消防局 吹田市消防本部 泉州南消防組合泉州南広域消防本部 高槻市消防本部 忠岡町消防本部 豊中市消防局 箕面市消防本部 (兵庫県) 豊岡市消防本部 南但消防本部 美方広域消防本部 (奈良県) 生駒市消防本部 奈良県広域消防組合消防本部 奈良市消防局 (和歌山県) 和歌山市消防局 (広島県) 備北地区消防組合消防本部 (山口県) 宇部・山陽小野田消防局 下松市消防本部 周南市消防本部 萩市消防本部 光地区消防組合消防本部 美祢市消防本部 (大分県) 大分市消防局 由布市消防本部 (宮崎県) 宮崎市消防局 |